情報ネットワーク教育の形成に向けて

- 関連用語の知識率調査結果 -

宮内 充 (千葉工業大学 情報ネットワーク学科)

1. はじめに 情報系学生を主体にネットワーク関連の約50用語に対する知識率を数年間

調査してきた。その結果、インターネット等に代表される情報技術・機器が急速に浸透し

ている反面、社会・経済等の背景となる大きな動きへの関心の欠如、ネットワークや数理

系の基本事項に対する知識の低下等の一定の傾向が明らかになった。本稿では、これらの

内容を述べるとともに、今後の課題として情報ネットワーク分野での教育のあり方を提言

する。

2. 用語の知識率調査方法

○選定用語としては次のものを設定した。

/数理関連 (フーリエ変換、直交関数、デルタ関数、標本 化定理、オームの法則)

/情報理論 (量子化、符号化、アスキー、エントロピー、 畳み込み)

/通信技術 (プロトコル、ベースバンド、信号等化、シン グルモード、LAN、ルータ、

サーバー、イントラネット、ビデオオンデマンド、Agent 通信、ペンティアム)

/通信機器関連 (マルチメディア、パソコン通信、モデム、ポ ケベル、携帯電話、

コードレス電話、PHS、 ISDN、パケット通信)

/インターネット関連 (インターネット、ワークステーション、UNIX、電子メール、

WWW、HTML、JA VA、ShockWave)

/社会関連 (CATV、CALS、E. C.、NII/GII)

○知識水準としては、

a:知らない・聞いたこともない、

b:言葉は知っている・聞いたことがある、

c:どのようなものか説明できる、

d:使ったことがある・利用している

(通信機器、インターネット関連用語)

を設けた。また、該当用語に対する

知識率=(a*0+b*0.5+c+d)

利用率=(d)

として、全回答数(人数)で単純平均をとっている。a、b、c、dの分類に関しては、かな

り主観的な要素が入るが、余り時間をかけずに回答してもらい、b、cの中間(完全には

説明できそうもない)という場合には、それぞれを回答数0.5とした。

○さらに、最近読んだ本を3冊まで上げてもらい、回答者の一般的興味を探ることとした。

○調査対象は発表者(宮内)が講義を行った私立A大学(情報系3年、1995.9/27名、

1996.9/50名)、国立B大学(物理系3年、1996.6/18名、1997.6/23名)、

私立C大学(情報系1年、1997.9 /119名)、ならびに社会人(公開講座、1997.8/81名、

技術セミナ1997.11/19名)である。

社会人を除き、すべて記名式で解答している。

3. 調査結果の特徴

3.1 大学生全般

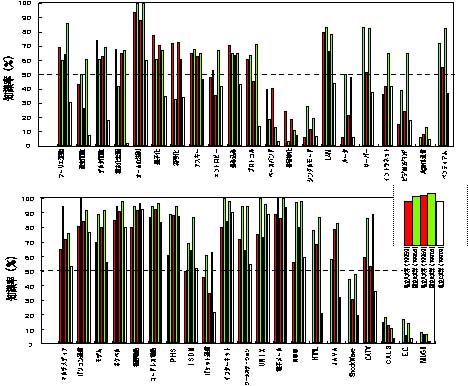

大学生の情報ネットワーク関連用語に関する調査結果を図1に示す。時間的な傾向を見るため

各用語に対し調査年代順に表している(途中、用語の一部見直しを行ったため、1995.9の私立

A大学では用語の調査結果がないものがある)。

図1大学生の情報ネットワーク関連用語に関する調査結果

ここで特徴的なこととしては、次の点が上げられよう。

/数理関連、情報理論関連の本来大学で教育していると思われる基礎用語対する知識率は

「オームの法則」を除き約50%程度であり、次のインターネット関連用語に比較して高い

と言えない。

/インターネット関連用語(インターネット、ワークステーション、UNIX、電子メール等)が調

査を行った1996年から1998にかけて急速に進展している。また、通信機器関連用語に

ついてもかなりの効率で浸透している。

/一方で、公衆通信関連の用語(プロトコル、ベースバンド、信号等化、ISDN、パケッ

ト通信)が知られていない。

/概要的な通信技術用語は知っているが、多少専門的になると知識がない。(例えば、光ファ

イバ:シングルモード、LAN:ルータ、インターネット:ShockWave)

/特に、社会関連用語(CALS、E. C.、NII/GII)については知識率10%以下であ

り、殆ど知らない状況と言える。

実際の機器の使用率(図省略)としては、モーバイル機器がここ数年で急増している点(PH

S:約10%→40%、携帯電話:約20%→40%)が特徴である。また、電子メール、インタ

ーネットの利用もほぼ50%の高率であり、教育にもインターネットが浸透していることを窺わせる。

○外国からの留学生

私立C大学(1997.9)では、まだ1年生のため知識率は一様に低くなっているが、調査対象と

して約1/3(40名)が中国からの留学生であることに特徴がある。日本の学生との比較を行う

と(図省略)、通信機器用語等の現在流行の用語については、日本の学生の方がかなり知識率が高

いのに比較して、数理関連、情報理論関連用語に関しては、日本学生の平均値16%に対し中国の

学生が41%(ただし「オームの法則」を除く)であり、有異査のある結果になっている。

○読書傾向

従来から指摘されているように、学生の読書数は少なく、約1/2から1/3(雑誌を含む)は

本を読んでいない。いわゆる世界・日本文学全集に出てくるような書籍や哲学書、思想書は皆無に

近い。 その他、目立つ傾向として

/マンガ、コミック類は非常に多く読まれ、そのバリエーションも大きい。

/人文・社会科学的な読み物やベストセラーに近い書籍も読んでいるが、全体から見ると数は少な

い。

/雑誌を含め、コンピュータ関連のハウツー物、資格試験書籍がかなり読まれている。

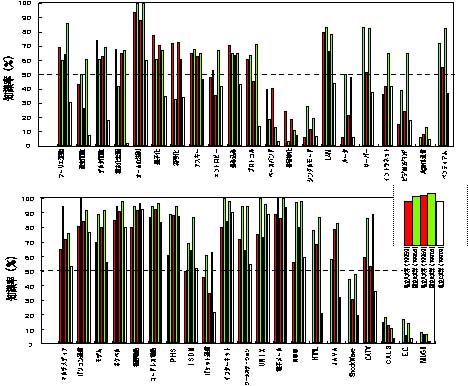

図2 社会人の情報ネットワーク関連用語に関する調査結果

3.2 社会人

社会人が対象の本学(千葉工業大学)公開講座の受講者に同様の調査を行った結果を図2に示す。

受講者の年齢幅は20〜80歳代と広く、20・30歳代(10名)、40歳代(16名)、50

歳代(25名)、60歳代(25名)、70・80歳代(5名)であった。講座のテーマは“イン

ターネット&テクノロジー”であり、インターネットに関しては初級者を対象としていたが、かな

りの知識人も参加していたことが、読書アンケートからは読み取れた。 全般的な傾向としては、

前記学生の場合とほぼ同様の傾向が見られるが、年代別に集計することにより、次の点が注目された。

/用語の「オームの法則」は、当然誰でも知っていることとしてアンケートを真面目に回答しない

者のチェック用に設けたものであるが、明らかに年代が低下するに従い、知識率も下がる傾向が見ら

れる。20・30歳代では55%となり、約2人に1人が説明できないことになる。

/知識率としては、企業等の第一線で働く人々が多い40歳代が一番高い。情報化社会が企業に浸

透していること、またこの年代がその利用の必要に迫られているという見方もできよう。

/80歳代の人の読書アンケートに最近はパソコン関連以外の本は読んでいないというのがあった。

日本人の高齢になってもなお盛んな学習意欲の一端を示していると言えよう。

社会人に関しては、技術セミナ参加者に対しても調査を行っている(図省略)。

通信関連企業の技術者が対象であるだけに、さすがに知識率、利用率ともに他の調査結果を引き離

して高い。しかし、ここでも社会関連用語の知識率が相対的に低く(特にNII/GIIは21%)、

視野の広さという観点から問題になりそうである。

4.今後の課題

今回の調査は系統性、サンプル数等でまだ問題があるが、前章の結果から、

情報系の学生に対して、以下の一定の傾向は読み取れよう。/インターネット等に代表さ

れる情報技術・機器が急速に浸透している反面、社会・経済等の背景となる大きな動きへ

の関心の欠如/流行には敏感であるがネットワークや数理系の基本事項に対する知識の低

下、ならびに諸外国(今回調査では、中国)での教育との差異 これらの内容の一部は、

高校での教育カリキュラムとの関連も含め、すでに指摘されていることでもある[1]-[4]。

米国では、1980年代後半において大学教育が基礎的な面にかたより、生産技術を教え

てこなかったとの反省にたった提言がなされ[5]、1997年には大統領の一般教書にお

いて教育大国を目指すことが謳われ大きく動きだそうとしている。我が国においても将来

を見据えた長期的教育ビジョンが必要である。特に情報ネットワークは、1996年の米

国通信法の改正に代表されるように、単に技術的な側面だけでなく、法律、経済、文化、

倫理、等、社会的な面も絡めて理解できなくては、次の新しい展開ができない状況にある。

今後の課題として、結論的に示せば、以下のことが必要となろう。/社会・経済等の背

景となる大きな動きを喚起するための、当該カリキュラムの導入/高校教育も含め、ネッ

トワークや数理系の基本事項に対する教育の充実/情報ネットワークの究極の目的が“感

動を伝える”こととすれば、感性工学ならびにその教育方法の体系化

参考文献

[1] 中村直人、宮内充、横山節雄、宮寺洋造: “ネットワーク技術の教育に関する

検討”、教育工学関連学協会連合第5回全国大会、pp.111-112 (1997-9)

[2] 立花隆:“知的亡国論” 文芸春秋, pp.176-188(1997-9)

[3] 室賀三郎:“日米大学の工学教育の違い”、電子情報通信学会誌, Vol.72. No.12,

pp.1205-1208 (1995-12)

[4] 川上正光:“大学・夢十夜”、電子情報通信学会誌, Vol.69. No.3, pp.197-200 (1986-3)

[5] M.L.Detouzos et al. (MIT産業生産性調査委員会; 依田直也訳):“Made in America”、

草思社 (1990-3)